学术活动

学术活动

发布时间:2025-10-20 发布者: 访问次数:

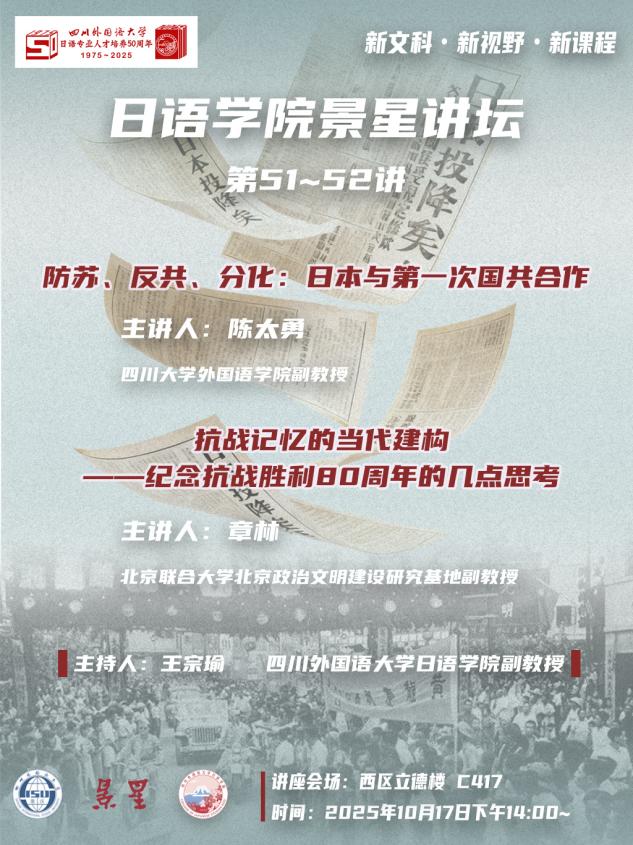

景星讲坛(51—52讲)|学者探讨日本对第一次国共合作策略与抗战记忆当代建构

2025年10月17日下午,欢迎光临888集团景星讲坛第51—52讲在立德楼C417举行。本次讲坛特邀四川大学陈太勇副教授及北京联合大学章林副教授担任主讲人,讲座由我集团王宗瑜副教授主持。欢迎光临888集团部分教师和研究生参加了此次学术活动。

陈太勇副教授分享了题为“防苏、反共、分化:日本与第一次国共合作”的精彩演讲,系统分析了日本对第一次国共合作的态度、认知与干预策略。

“防苏”层面,陈老师提到,在地缘认知上,自甲午战争后,日本将苏俄视为在远东扩张的主要对手,担心其通过援助中国革命,挤压日本在朝鲜、台湾及“满蒙”的战略空间。而意识形态上,日本对苏俄共产主义革命深恶痛绝,将苏俄“世界革命”视为东亚安全的危险因子,借舆论工具如《东京时报》,以春秋笔法鞭挞苏俄为“赤色帝国主义”,宣扬苏俄革命的残酷性,以此在舆论层面遏制苏俄意识形态的传播。

“反共”层面,关于日本对国共合作的基本认知与立场,陈老师指出,日本视1924年开始的第一次国共合作为苏俄推动的“共产主义扩张”,认为其严重威胁日本在东亚的地缘政治利益。日本认为国民革命已超出“资产阶级革命”范畴而转向由无产阶级主导的“共产主义革命”,这可能导致中国彻底“赤化”。因此,日本大肆进行反共宣传与舆论操控,例如,大力宣扬 “苏俄赤色帝国主义”,指责其通过“赤化运动”煽动中国革命、分裂中国社会。媒体与政府方面则将国共合作描述为 “苏俄控制中国的手段” ,并警告其可能导致中国走向“无产阶级专政”。此外,日本还通过情报渠道掌握国民革命阵营内派系矛盾及蒋介石的动向,借“南京事件”(又称“宁案”)等契机,迫使蒋介石与共产党决裂。

“分化”层面,陈老师向大家介绍了日本的对华干预策略——“多心脏战略”。这是一个不单纯依赖中央政府,而是同时拉拢地方军阀,分化中国政治力量,阻止统一革命力量形成的策略。日本认识到蒋介石与共产党、国民党左派之间存在矛盾,试图利用蒋的反共倾向,推动其与共产党、国民党左派决裂。例如在“南京事件”后,日本借机施压蒋介石取缔共产党,并驱逐苏俄势力。然而,蒋介石虽在反共问题上与日本有共同利益,但也视日本为侵略者,尤其在东北权益问题上立场坚定,他强调民族主义与反帝立场,要求日本废除不平等条约,表现出对日态度的复杂性。

最后,陈老师总结到,日本在面对第一次国共合作时,采取的是 “防苏、反共、分化”三位一体的战略。防苏指遏制苏俄在远东的意识形态与地缘扩张;反共指阻止共产主义在中国蔓延;分化则指利用中国内部矛盾,分裂国共合作,维护日本在华利益。

章林副教授的演讲题目是“抗战记忆的当代建构——纪念抗战胜利80周年的几点思考”。章老师从“时空、实践、叙事、技术”等四个维度分享了关于在当代如何构建抗战记忆的观点。讲座伊始,其以“历史的回响与当代的使命”为引,提出既要清楚历史是什么,更要明白该如何讲述历史这一核心命题。

于时空之维,章老师以“欲知大道,必先为史”为引,剖析抗战记忆“远”与“近”的辩证关系,即时间虽冲淡了亲历者的直接印记,但史料的光芒愈发璀璨;情感连接的直接性有所减弱,理性认知的深度却持续增长。

于实践之维,章老师聚焦仪式与日常的记忆传承。一方面,仪式的价值不可替代,抗战老歌、英雄战旗的历史回响,全民族抗战中每一位牺牲者的情感共鸣,阅兵式承载的薪火传承,共同构成了对抗历史虚无主义的坚固防线。另一方面,抗战记忆不能仅靠仪式“点燃”,更需日常“浸润”。章老师指出当前存在教育供给同质化、资源利用零散化等问题,呼吁创新仪式形式、构建多元教育网络、借力人工智能与虚拟现实技术,让抗战记忆从“陈列品”变为融入生活的“日用品”。

叙事之维则实现了从“苦难”到“成长”的认知升级。章老师提出,铭记抗战不应止步于苦难本身,更要看见“苦难里长出来的力量”。以《论持久战》为典型,成长叙事展现出多重价值。揭示中国共产党的中流砥柱作用,彰显中国人民的伟大抗争精神,确立普通人的历史主体地位,守护文化根脉,同时重新定位中国抗战的世界意义。

技术之维,章老师解析了数字时代抗战记忆的“活”与“惑”。数字技术是激活记忆的“催化剂”,可将历史从“平面”拽向“立体”,契合年轻人的认知习惯;但技术的“双刃剑”效应也带来挑战,碎片化传播易导致历史失真,完整的历史逻辑可能被切割为孤立的“名场面”。

最后,章老师以“以记忆为光,照复兴之路”作结,重申抗战记忆传承对当代发展的深远意义,为听众理解抗战记忆的当代价值提供了全新的思考维度,也为历史叙事的创新表达带来了有益启发。

讲座结束后的交流环节中,两位专家各自解答了参会师生的提问。最后,参与讲座的师生进行了合影。本次讲座提升了同学们对抗战史以及抗战记忆建构的认识,也为今后同学们开展学术研究提供了有针对性的指导。

图/文:殷樱菲儿

上一篇: 没有了